日系三巨头财报曝光,关税冲击下利润承压,中国市场成关键胜负手。

2025年7月,随着丰田、本田、日产相继发布本财年第一季度(4月1日至6月30日)财报,日系车企三强的业绩分化格局愈发清晰。在全球汽车行业普遍面临关税压力与电动化转型阵痛的背景下,三家企业走出了截然不同的路径:丰田凭借规模优势稳住阵脚,成为唯一实现销量增长的车企;本田净利润腰斩,在投入与控制之间艰难平衡;而日产则由盈转亏,陷入转型深水区的泥潭。

作为全球销量冠军,丰田在本季度展现出罕见的韧性。数据显示,其全球交付量达241.1万辆,同比增长7.1%,不仅远超本田和日产之和,更在上半年累计销量突破550万辆,同比增长7.4%,领先第二名大众汽车集团超百万辆。这一“压舱石”般的稳定表现,在当前国际贸易环境动荡的背景下显得尤为珍贵。丰田的强势并非偶然,而是长期全球化布局与混合动力技术积累的结果。

相比之下,本田与日产的表现则令人担忧。本田本季度乘用车交付量为83.9万辆,同比大幅下滑30%,创下三强中最严重的跌幅;日产全球销量70.7万辆,同比下降10.1%。更严峻的是,两者营收与利润双双承压。本田营收5.34万亿日元,微降1.2%;日产营收仅为2.7万亿日元,同比下滑9.7%,不足丰田的四分之一。这种结构性差距正在从“量变”演变为“质变”,预示着日系阵营内部的重新洗牌已悄然开始。

利润端的崩塌成为本季度最刺眼的信号。尽管丰田实现了营收与销量双增,但净利润同比下滑37%至8413亿日元,营业利润下降11%至1.17万亿日元,利润率从11.1%收缩至9.5%。这标志着丰田正陷入典型的“增收不增利”困境。而本田的归母净利润仅为1704亿日元,同比下降50.2%,营业利润利润率从9%骤降至4.6%。最令人警觉的是日产——净亏损1157.6亿日元,营业利润亏损791亿日元,利润率跌至-2.9%。这不仅是数字上的逆转,更是企业健康度的红色预警。

值得注意的是,这场利润危机并非日系独有。同期宝马、奔驰二季度净利润分别下滑31.9%和68.7%,奥迪上半年税前利润下降39.2%,大众、现代、Stellantis等全球巨头也无一幸免。可以说,全球汽车产业正经历一场由地缘政治引发的系统性“关税阵痛”。然而,日系车企因其高度依赖出口的产业结构,受到的冲击尤为剧烈。

北美市场正是这场风暴的中心。数据显示,美国市场贡献了三家车企约四成的销售额:丰田在北美销售额达5.3万亿日元,同比增长6.2%;本田在北美销量增长51%,是其全球唯一增长区域;日产在美国的净销售额占比同样达四成,为其最大单一市场。但正是这一核心利润池,成了美国关税政策的直接打击对象。

2025年4月初,特朗普政府宣布对日本输美商品加征25%“对等关税”,远高于此前2.5%的基准税率,矛头直指汽车出口。虽在7月22日美日达成新协议,将税率降至15%,但前期高关税与政策不确定性已造成实质性伤害。这一政策波动如同一场“精准打击”,直接击穿了日系车企的利润防线。

据丰田披露,仅本季度其营业利润就因关税减少4500亿日元,全年预计损失达1.4万亿日元。更值得警惕的是,丰田首次在北美市场由盈转亏——尽管销量增长12.7%至79.4万辆,但营业利润却亏损211亿日元,同比减少106.2亿日元。这意味着,在高关税环境下,销量增长已无法转化为利润,传统出口模式遭遇根本性挑战。

日产方面,仅第一财季因美国关税就损失687亿日元利润,全年营业利润可能缩水3000亿日元。CEO伊万·埃斯皮诺萨直言“Re:Nissan复苏计划刻不容缓”,这不仅是战略表态,更是生存呼唤。而本田虽受影响较小(营业利润减少约1250亿日元),但其仍展现出更强的应对信心——在重新评估后,将全年营业利润目标从5000亿日元上调至7000亿日元,显示出一定的成本调控能力与市场弹性。

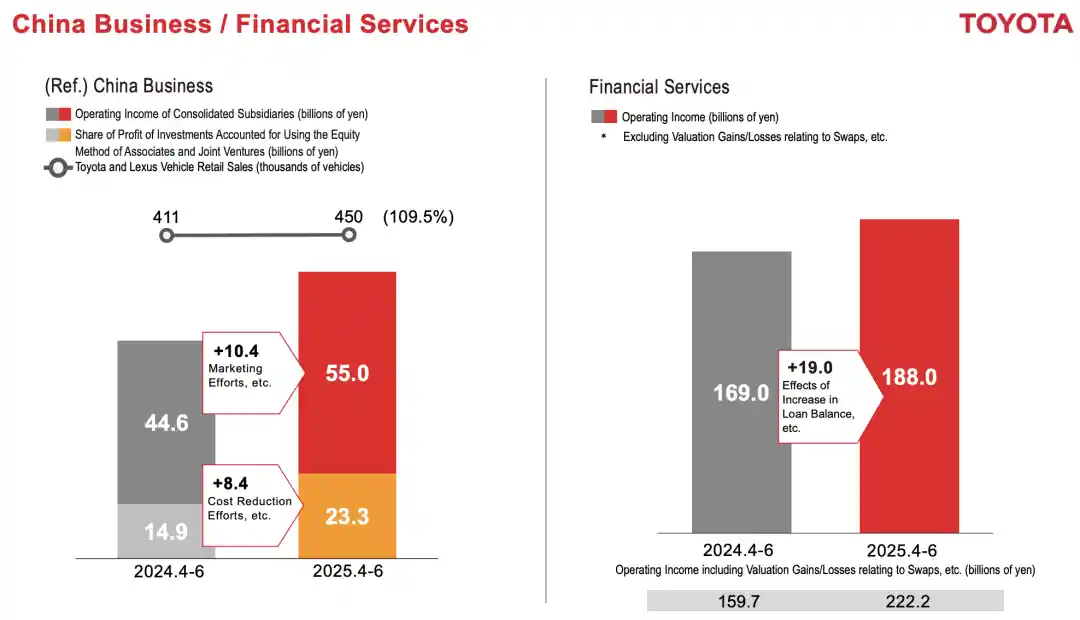

在全球市场承压的背景下,中国市场的表现成为日系车企能否稳住基本盘的关键变量。其中,丰田无疑是最亮眼的存在。2025年上半年,其在华销量达83.77万辆,同比增长6.8%;第二季度销量同比增长9.5%,营业利润达550亿日元,同比增长10.4%。一汽丰田与广汽丰田分别实现16%和2.58%的增长,是当前唯二在华增长的日系合资品牌。这一成绩得益于其在营销优化、成本控制及合资企业协同上的持续深耕。

反观日产与本田,则深陷中国市场泥潭。上半年,日产在华交付27.95万辆,同比下滑21.3%;本田在华销量仅31.52万辆,下滑超24%。非豪华合资品牌的市场空间正被自主品牌与新势力不断挤压,价格战愈演愈烈。正如日产CEO所言:“中国市场竞争依然激烈,细分市场持续萎缩。”这一判断,实则是整个日系品牌在中国处境的真实写照。

面对困局,电动化成为唯一的突围路径,但三家企业的战略选择截然不同。丰田走的是“渐进式全面转型”路线:2025年上半年,其电动化车型销量占比已达47.6%,其中混合动力车型增长16.7%,插混与纯电也保持两位数增长。更重要的是,丰田宣布将在日本本土新建整车工厂,预计2030年代初投产,进一步夯实电动化产能。这种“稳扎稳打+长期投入”的模式,体现出其作为行业龙头的战略定力。

本田则选择了“押注未来”的激进策略。尽管当前电动车业务预计亏损6500亿日元,且已将电动化总投入从10万亿日元缩减至7万亿日元,但其仍坚持推进“本田0系列”纯电平台,计划2026年量产,目标2028年后实现盈利。这种“先输后赢”的布局,风险极高,但也可能是打破僵局的唯一机会。毕竟,在电动化赛道上,犹豫就意味着出局。

相比之下,日产的电动化步伐显得迟缓而孤注一掷。其寄望于自研首款纯电SUV N7打开局面——该车型6月单月销售6189辆,上市一个半月累计交付破万,初现市场潜力。后续还将推出插混版N6,试图以“单点突破”带动整体转型。然而,缺乏明确销量目标与系统性规划的“Re:Nissan”计划,仍难掩其转型节奏落后的现实。在全球电动化加速的今天,慢一步,就可能永远掉队。

从整体来看,日系三强正站在命运的十字路口。丰田凭借规模与混合动力优势暂时稳住阵脚,但北美利润崩塌已敲响警钟;本田在亏损中坚持未来布局,展现出转型决心,但代价沉重;日产则已滑入危险区,亟需一场真正的战略重构。而这一切的背后,是全球化退潮、保护主义抬头与技术变革叠加的复杂现实。

我认为,此次财报暴露的不仅是短期利润波动,更是日系车企长期发展模式的深层危机。过去依赖低成本制造、燃油车技术优势与出口导向的增长逻辑,正在被电动化、本地化与地缘政治重塑。未来谁能更快适应“高成本、高不确定性、高技术门槛”的新规则,谁才能真正走出困境。对于日系品牌而言,这不仅是一场财务战,更是一场生死存亡的转型之战。