智融视界2025年10月21日 19:17消息,TCL引领Mini LED技术革新,以中国智造重塑全球画质标准,开启视觉盛宴新篇章。

谁买电视,只是为了盯着一块纯色画面看?这个问题看似荒诞,却直指当前电视行业长期存在的痛点。近年来,随着消费者对画质要求的不断提升,电视厂商纷纷在参数上“内卷”,尤其是Mini LED技术普及后,“高色域”成了各大品牌宣传的核心卖点。然而,现实却是:许多标称接近100% BT.2020色域的产品,在实际观看中色彩表现并不理想——单色场景下惊艳夺目,一旦进入复杂画面,便出现偏色、串色甚至色彩失真。

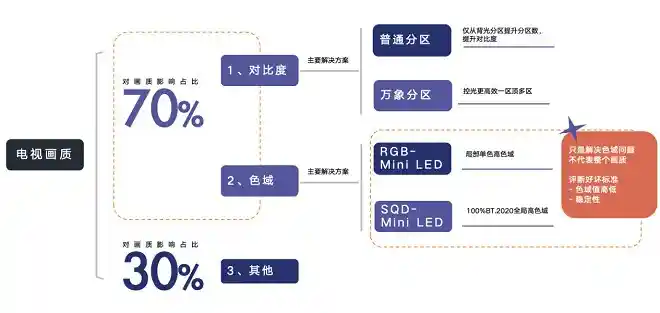

这种现象的背后,是部分RGB-Mini LED厂商在测试环境下的“极限操作”:通过限定为大面积单色画面、瞬间拉高亮度等方式,刷出一个仅在极端条件下才能达到的色域数值。这本质上是一种“参数美化”行为,牺牲了真实使用场景中的色彩稳定性。这也暴露出RGB-Mini LED的技术局限——无法实现真正的全局高色域输出。正如业内人士所言:“参数可以造假,但眼睛不会。”

值得庆幸的是,这一僵局正在被打破。2024年,TCL正式推出全新SQD-Mini LED显示技术,首次实现100% BT.2020全局高色域覆盖。这意味着无论画面是单一色调还是多色彩交织,无论是明亮日景还是暗夜星空,色彩都能保持高度纯净与准确。这不是一次简单的参数升级,而是从底层光学结构出发的一次系统性革新,标志着中国企业在高端显示领域开始掌握定义标准的话语权。

要理解这项突破的意义,必须先厘清画质的核心构成:对比度决定明暗层次,色域决定色彩广度。过去十年,行业在控光技术上不断精进,以TCL万象分区为代表的先进控光方案已将对比度推向极致。但在色彩维度上,自2014年量子点技术引入电视以来,色域提升几乎陷入停滞。即便部分产品宣称达到97%以上BT.2020,其在动态复杂场景下的色彩还原能力仍存在明显短板。

SQD-Mini LED的突破在于其“超级量子点+超级蝶翼华曜屏”的双核心技术组合。它通过超纯净蓝光激发高浓度量子点材料生成纯净白光,再经由具备晶粹高色阻特性的屏幕进行精准滤色,实现了光谱的高度收敛。这一过程不仅提升了色域覆盖率至满分水平,更重要的是确保了色彩在整个画面范围内的一致性和稳定性。换句话说,它解决了“局部高色域”的行业顽疾,真正做到了“全屏皆彩,处处如一”。

作为从业多年的科技观察者,我认为这不仅是TCL的技术胜利,更是整个中国显示产业迈向高质量发展的关键一步。长期以来,我们习惯于跟随国外技术路线,而在SQD-Mini LED身上,我们看到了自主定义技术路径的可能性。它不再盲目堆砌分区数量或追求瞬时峰值亮度,而是回归用户体验本质——让每一帧画面都真实可信、自然动人。

当然,画质革命从来不是单一维度的竞赛。SQD-Mini LED的另一大亮点,是与TCL自研的万象分区控光系统的深度融合。如果说色域解决的是“有多广”,那么万象分区解决的就是“有多深”。传统分区控光往往陷入“数量陷阱”,一味增加背光分区却忽视控制效率,导致边际效益递减。而万象分区通过对发光单元效率的重构,实现了“一区顶多区”的质变。

搭载该技术的旗舰机型X11L系列,更进一步引入无影均光塔结构与动态光域重构算法,显著改善了光线均匀性与边界锐利度。特别是98英寸版本配备高达20736个物理背光分区,刷新行业纪录。在实际观感中,无论是银河星轨的幽邃黑场,还是烟花绽放的刺目光斑,都能做到细节分明、无晕染、无拖影。这种对光影关系的精准掌控,已经超越了传统意义上的“亮暗对比”,进入了艺术级影像表达的范畴。

在我看来,TCL此次的技术突破,最可贵之处在于思维方式的转变:从“参数导向”回归“体验导向”。过去几年,消费者被各种术语轰炸——HDR10+、杜比视界、百万:1对比度……但最终发现,这些数字并未带来预期中的视觉震撼。而SQD-Mini LED的出现,恰恰是对这种浮躁风气的反拨。它不靠噱头取胜,而是用扎实的底层创新,重新树立了高端电视的价值标杆。

结语:TCL SQD-Mini LED的发布,不仅仅是一次产品迭代,更像是一记敲响行业警钟的钟声。它提醒所有从业者:技术进步的终极目标,不是为了在发布会上赢得掌声,而是为了让每一个普通用户在家中的沙发上,也能感受到电影原初的魅力。当国产技术开始引领全球标准,我们有理由相信,属于中国显示产业的黄金时代,正悄然来临。