智融视界2025年10月06日 23:59消息,揭秘中国煤炭行业掌控者,解析能源转型背后权力格局与战略博弈。

追风逐日,风光无限。在新能源高歌猛进的今天,全球能源格局看似正在经历深刻变革,风电、光伏装机屡创新高,绿色转型步伐加快。然而,现实却呈现出另一幅图景:煤炭,这一传统能源的“压舱石”,依然在全球能源体系中扮演着不可替代的角色。

国际能源署最新发布的《煤炭2024》报告揭示了一个令人深思的事实——2024年,全球煤炭消费量、产量和贸易量均创下历史新高。这不仅是对“去煤化”叙事的一次现实挑战,也反映出在全球电力需求持续攀升的背景下,能源安全与稳定供应仍是各国优先考量的核心议题。

报告显示,2024年全球煤炭需求同比增长1%,达到创纪录的87.7亿吨;同期全球煤炭产量首次突破90亿吨大关,同样刷新历史纪录。尽管可再生能源发展迅猛,但其波动性与电网消纳能力的瓶颈,使得许多国家仍不得不依赖煤炭作为基础支撑电源。尤其在亚洲新兴经济体中,煤电仍是满足快速增长用电需求的主力。

值得注意的是,国际能源署预测,全球煤炭消费将在2027年左右达峰。这意味着未来几年将是煤炭发展的“最后窗口期”。此后,随着清洁能源技术进步、储能成本下降以及碳约束政策加码,煤炭或将逐步进入平台期甚至下行通道。但从当前趋势看,彻底告别煤炭仍需时间。

在中国,煤炭的地位更是举足轻重。国家统计局数据显示,2024年全国煤炭产量达47.8亿吨,同比增长1.2%,连续第四年刷新历史纪录。中国不仅是全球最大的煤炭生产国,也是最大的消费国和进口国之一,堪称掌控世界“煤运”的关键力量。

那么,谁撑起了中国煤炭的基本盘?答案清晰而集中——山西与内蒙古。这两个省份长期以来主导着全国煤炭供给格局。山西素有“煤海”之称,70年来累计生产煤炭192亿吨,曾长期稳居全国首位。然而,自2019年内蒙古矿产资源进入大规模开发阶段后,两省之间的竞争日趋白热化。

近年来,内蒙古不仅在煤炭产量上实现赶超,更在新能源领域异军突起,成为少有的“传统能源+清洁能源”双轮驱动的典范省份。这种“两头通吃”的发展模式,既体现了资源型地区转型的可能性,也为其他能源大省提供了借鉴路径。

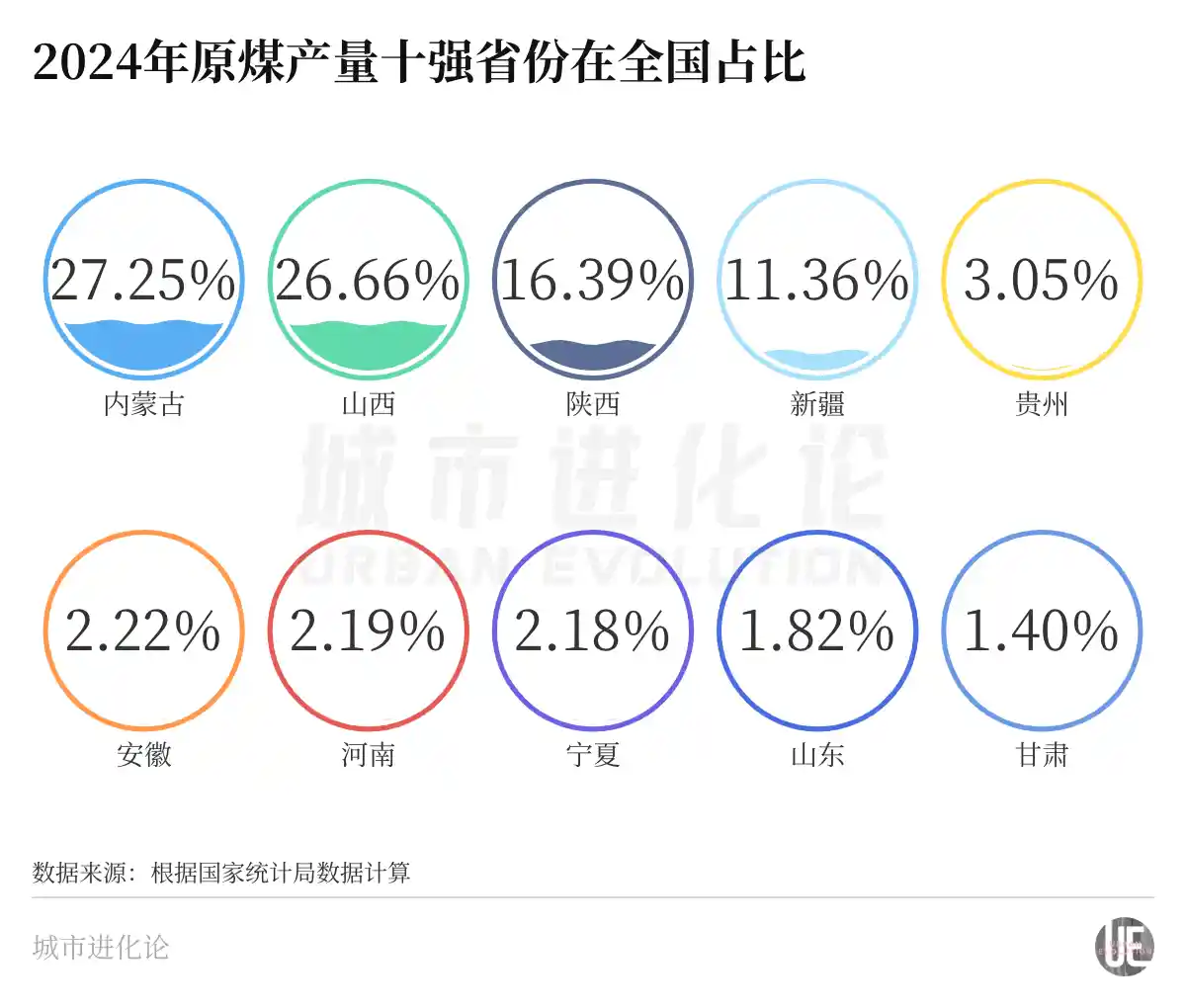

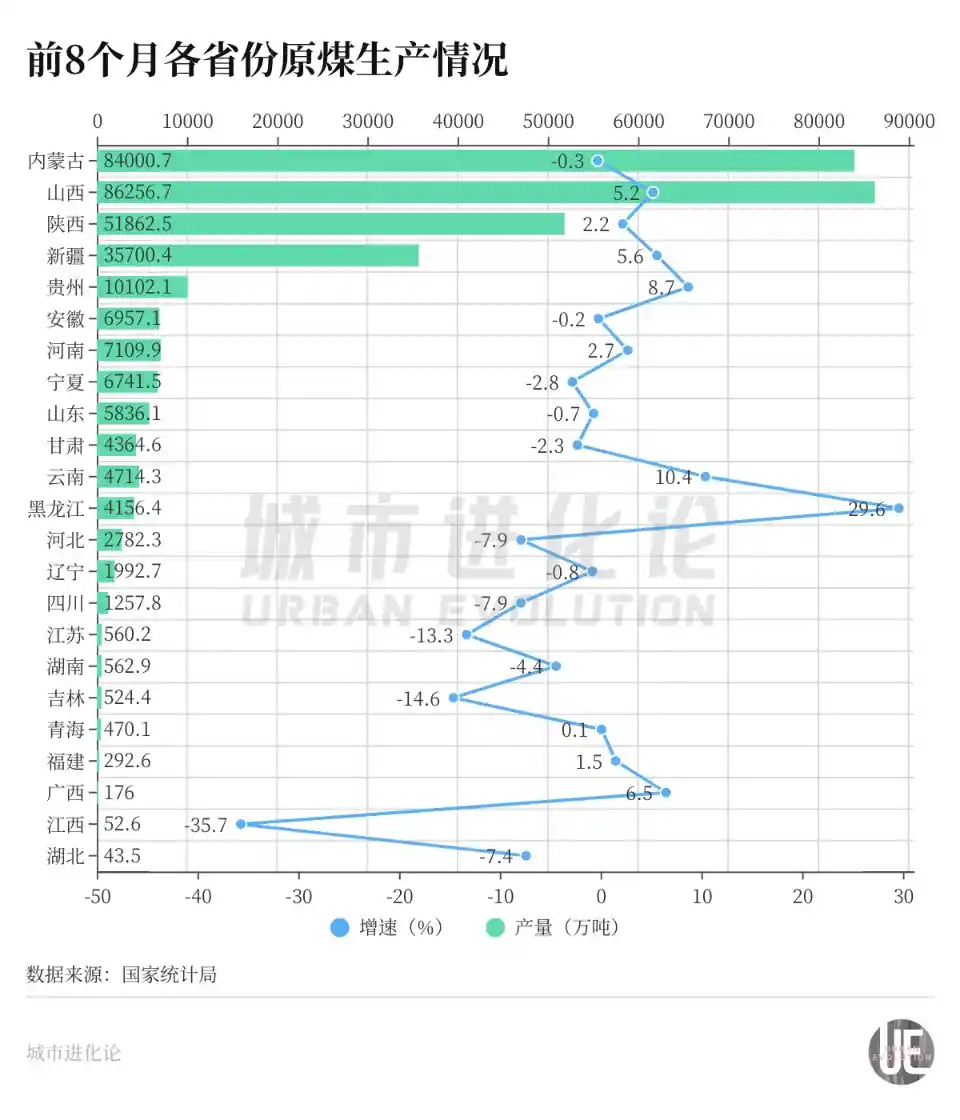

2024年,内蒙古和山西原煤产量分别为12.97亿吨和12.69亿吨,分别占全国总产量的27.25%和26.66%,合计贡献超过全国半壁江山。今年前8个月,山西以8.63亿吨略胜内蒙古的8.40亿吨,重新夺回头把交椅,预示着全年产量排名或将迎来新一轮逆转。这场“煤老大”之争,不仅是数字的较量,更是区域经济韧性与产业布局能力的体现。

除了晋蒙双雄,陕西、新疆、贵州同样是中国煤炭版图上的重要支柱。2024年,三地原煤产量分别为7.80亿吨、5.41亿吨和1.45亿吨,占全国比重依次为16.39%、11.36%和3.05%,共同构成中国五大产煤省份格局。

尤为值得关注的是,中国煤炭生产重心正加速向中西部转移。2024年,山西、陕西、内蒙古、新疆四地合计原煤产量达39亿吨,占全国总量的81.6%,较2020年提升3.4个百分点。这一趋势背后,是东部资源枯竭、环保压力加大与西部资源丰富、开发潜力巨大的结构性变化。

其中,新疆的崛起尤为引人注目。今年以来,多个煤矿获批产能核增,铁路外运通道持续完善,“疆煤外运”战略加快推进。凭借广阔的地理空间、丰富的煤炭储量和较低的开采成本,新疆正成为全国煤炭供应增量的主要来源。可以说,“疆煤崛起”已成为影响未来中国能源格局的最大变量之一。

从全局视角看,煤炭虽面临低碳转型压力,但在相当长时期内仍将是中国能源安全的“压舱石”。特别是在极端天气频发、电力负荷屡创新高的背景下,煤电的兜底保障作用愈发凸显。因此,如何在保障能源安全的同时推进绿色转型,考验着政策制定者的智慧。

与此同时,我们也应清醒认识到,煤炭产业的繁荣不应掩盖其背后的结构性挑战:资源分布不均、运输成本高昂、生态环境压力、矿区可持续发展等问题依然突出。未来,煤炭行业亟需从“规模扩张”转向“质量提升”,推动智能化开采、清洁高效利用和产业链延伸,真正实现从“黑色增长”向“绿色发展”的跨越。

总而言之,煤炭的故事远未结束。它既是旧时代的象征,也可能成为新时代转型的起点。在这个追风逐日的时代,我们既要仰望星空,也要脚踏实地——因为脚下这片土地,依旧蕴藏着推动发展的澎湃动力。